ICIDHからICFへ

ICF(国際生活機能分類)はICIDH(国際障害分類)を改訂し、2001年にWHO(世界保健機関)によって採択されました。

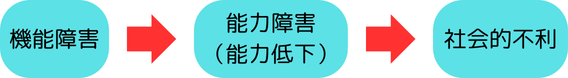

ICIDH – 医学モデル中心の障害分類

- 1980年にWHOが発表した国際障害分類(ICIDH)では、障害を医学的・個人的な問題として捉える視点が主流でした。

- 障害を3つのレベルで分類

- 機能・形態障害(Impairment):身体の器官や機能の損傷(例:視覚障害、麻痺)

- 能力障害(Disability):特定の行動や活動の制限(例:歩行困難、食事の困難)

- 社会的不利(Handicap):社会生活への参加の制約(例:就労困難、社会的孤立)

- 問題点

- 障害というマイナス面をとらえ、環境や社会の影響を考慮していなかった。

- 「Handicap(社会的不利)」という用語が差別的とされ、見直しが求められた。

- 疾患から機能障害、能力障害、社会的不利へと一方向的な流れを示しており、相互作用を考慮していない

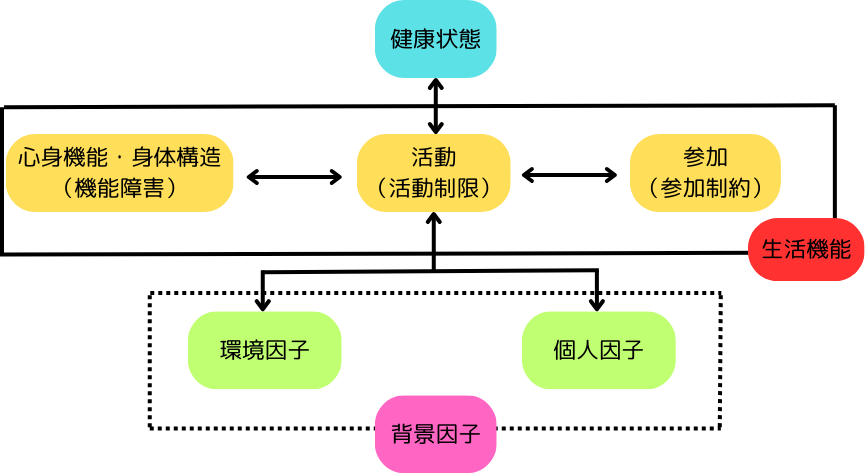

ICF – 社会モデルを取り入れた新しい分類

1990年代に入り、障害は個人の問題だけでなく、環境や社会の要因と相互に関係するという考え方(社会モデル)が広まり、ICIDHの改訂が進められました。その結果、2001年にICFが正式に採択され、ICIDHからICFへ移行します。

ICFは「生活機能」の分類と、それに影響する「背景因子」の分類で構成されます。

- 心身機能・身体構造

- 活動

- 参加

- 環境因子

- 個人因子

- 健康状態

1~3を生活機能、4~5を背景因子といいます。

ICFは、生活機能の相互作用モデルを採用し、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの要素が相互に影響し合うと考えます。さらに、健康状態だけでなく、環境因子や個人因子も重要な要素として考慮されます。

障害のマイナス面だけでなく、生活機能のプラス面も評価することで、個人の健康状態をより包括的に捉えることができます。

ICFの構成要素と具体例

心身機能・身体構造

心身機能(身体系の生理的機能(心理的機能を含む))と身体構造(器官、肢体とその構成部分などの身体の解剖学的部分)

- 視力や聴力の低下(例:加齢による難聴)

- 四肢の麻痺(例:脳卒中後の片麻痺)

- 関節の変形(例:変形性膝関節症)

機能障害:著しい変異や喪失などの心身機能または身体構造上の問題

活動

個人による課題や行為の遂行

実際に行っていること(実行状況)と行うことができること(能力)を明確に区別している

- 歩行ができるかどうか(例:杖を使って歩行可能)

- 食事の動作(例:スプーンを使って食事ができる)

- 衣服の着脱(例:ボタンを留めるのが困難)

活動制限:個人が活動を行う際の困難さ

参加

生活・人生場面への関わり

- 職場での業務遂行(例:デスクワークの継続が可能)

- 地域活動への参加(例:自治会やボランティア活動)

- 家族との交流(例:家族イベントへの参加)

参加制約:個人が生活・人生場面に関わる際に経験する問題

個人因子

- 年齢や性別(例:65歳の男性)

- 価値観や信念(例:リハビリに対して前向きな姿勢)

- 生活習慣(例:運動習慣があるかどうか)

環境因子

人々が生活し人生を過ごしている物理的環境、社会的環境、人々の社会的な態度による環境によって構成

- 住環境のバリアフリー化(例:自宅に手すりが設置されている)

- 家族のサポート(例:同居家族が日常的に介助)

- 社会制度の利用(例:介護保険サービスの活用)

健康状態

ICFにおける健康状態とは、病気や障害の有無にかかわらず、個人の身体的・精神的な健康の状態全般を指す概念です。

Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!

「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!

また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。

「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!

ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!

試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。

コメント