依存症とは、特定の物質や行動に対して自分の意思で制御できなくなり、日常生活に支障をきたす状態を指します。物質依存(アルコール・薬物・ニコチンなど)と行動依存(ギャンブル・インターネット・ゲーム・買い物など)に分けられます。

依存症の主な特徴

- 強い欲求(渇望):使用や行動を繰り返したくなる衝動がある

- コントロール困難:使用量や頻度を自分で制御できない

- 禁断症状(離脱症状):使用をやめると不安やイライラ、身体症状が現れる

- 耐性の形成:同じ効果を得るために使用量が増える

- 生活への悪影響:仕事や家庭、人間関係に支障をきたす

アルコール依存症

飲酒のコントロールができなくなり、精神的・身体的・社会的に深刻な影響を及ぼす状態です。飲酒をやめようとしてもやめられず、日常生活や健康に重大な支障をきたします。

症状

精神依存:「酒を飲みたい」という強い欲求が生じ、飲酒をやめられなくなる状態

身体依存:体がアルコールに適応し、摂取しないと離脱症状(禁断症状)が現れる状態

離脱症状

- 早期離脱症状(小離脱)

飲酒を止めて数時間すると出現し、振戦(手の震え)、発汗、不安、不眠、軽度の幻視・幻聴などがみられます。 - 後期離脱症状(大離脱)

飲酒を止めて2~3日で出現し、幻覚、妄想、幻聴、発作、意識障害、見当識障害、 発熱などがみられます。

ウェルニッケ脳症

ビタミンB1(チアミン)欠乏が原因で発症する脳症です。特に慢性的なアルコール依存症の人に多くみられます。

主な症状(ウェルニッケ三徴)

- 眼球運動障害(眼振・複視・動眼神経麻痺):目が勝手に動く、ものが二重に見える

- 小脳性運動失調(歩行障害):ふらついて真っ直ぐ歩けない

- 意識障害(せん妄・記憶障害):混乱や意識の低下、短期記憶の障害

進行するとコルサコフ症候群に移行し、重い記憶障害が残る可能性があるため、早急にビタミンB1を補給することが最も重要です。

コルサコフ症候群

ウェルニッケ脳症の後遺症として発症する病気です。

主な症状

- 前向性健忘:新しい記憶がほとんど保持できない(数分前の出来事を忘れる)

- 逆向性健忘:過去の出来事の記憶が抜け落ちる

- 作話:記憶の抜け落ちを補うために、本人が無意識に作り話をする

- 見当識障害:時間や場所、人の認識ができない

アルコール依存のスクリーニングテスト

CAGE(ケージ)テスト

簡便にアルコール依存の可能性を判定する質問票(4項目)

✅ 4つの質問に「はい」が2つ以上あると、アルコール依存症の可能性が高い

- Cut down:自分の飲酒量を減らしたいと思ったことがあるか?

- Annoyed:飲酒について他人に批判されて気に障ったことがあるか?

- Guilty:自分の飲酒について罪悪感を感じたことがあるか?

- Eye-opener:朝に酒を飲んで気持ちを落ち着けたことがあるか?

特徴

- 短時間(約1分)で実施可能

- 簡便で医療現場や一般診療でも広く使われる

AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)

WHO(世界保健機関)が開発したスクリーニングテスト(10項目40点満点)

✅ 10問の質問を点数化し、スコアが高いほどリスクが高い

- 0~7点:問題なし→介入不要

- 8~14点:アルコール依存症までは至っていないが危険な飲酒→ブリーフ・インターベンション

- 15点以上:アルコール依存症の疑い→専門医療機関への受診につなげる

特徴

- CAGEテストよりも詳細に評価が可能

- 飲酒量、飲酒頻度、問題行動、離脱症状などを総合的に評価

アルコール依存症の治療

SBIRTS(エスバーツ)

アルコール依存症の早期発見と治療を促進するための包括的なアプローチです。

SBIRTSの構成要素

- Screening(スクリーニング): AUDITやCAGEなどのツールを用いて、飲酒の程度や問題の有無を評価します。

- Brief Intervention(簡易介入): スクリーニング結果に基づき、危険な飲酒者には節酒を、依存症が疑われる場合には断酒を勧めます。

- Referral to Treatment(専門治療への紹介): 専門的な治療が必要な患者を適切な医療機関に紹介します。

- Self-help groups(自助グループ): 断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)などの自助グループへの参加を促し、長期的な回復を支援します。

ブリーフ・インターベンション(減酒支援)

アルコール依存症までは至っていない危険飲酒者を対象に、飲酒量を減らすことを支援する方法です。短時間の面接を通じて動機づけを高め、節酒や断酒につなげることを目的としています。

ハームリダクション

アルコールや薬物などの依存行動を必ずしも中止・減少することがなくとも、使用による健康被害や社会的な影響を最小限に抑えることを目的とした支援アプローチです。

アルコール依存症の治療薬

依存症の治療では心理療法が主体ですが、補助的に薬物療法が行われる場合もあります。

抗酒薬、断酒補助薬、飲酒量低減薬などがありますが、薬物療法のみでの治療は推奨されていません。

抗酒薬:服用後に飲酒すると、頭痛や嘔吐などの不快な症状が現れ、飲酒を抑止します。

薬物依存症

違法薬物や処方薬などの使用をやめられず、精神的・身体的・社会的な問題を引き起こす状態を指します。

薬物乱用:医薬品を医療目的以外に使用すること、または医療目的にない薬物を不正に使用すること

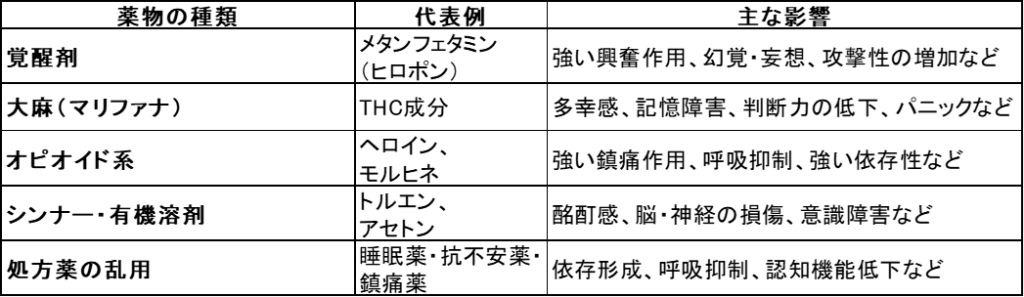

代表的な乱用薬物とその影響

ギャンブル等依存症

ギャンブル等をやめたくてもやめられず、日常生活や社会生活に深刻な影響を及ぼす状態を指します。

ギャンブル等:法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。

ギャンブル依存症の診断基準(DSM-5)

以下の9項目のうち5つ以上に該当するとギャンブル依存症と診断されます。

- ギャンブルにのめり込み、常に考えている

- 賭け金を増やさないと満足できなくなる(耐性の形成)

- ギャンブルをやめるとイライラや不安が生じる(離脱症状)

- ギャンブルをやめようと何度も試みるが、失敗する

- ストレスや不安から逃れるためにギャンブルをする

- 負けを取り戻そうとして、さらに賭ける(損失の追求)

- ギャンブルのために嘘をつく(家族や周囲を騙す)

- 仕事・学業・人間関係が悪化する

- 借金をしてまでギャンブルを続ける(他人に金を借りる)

依存症の自助グループ

自助グループとは、同じ問題や悩みを抱える人々が集まり、体験を共有しながら支え合う自主的なグループです。専門的な治療とは異なり、参加者自身の経験やサポートが回復に重要な役割を果たします。

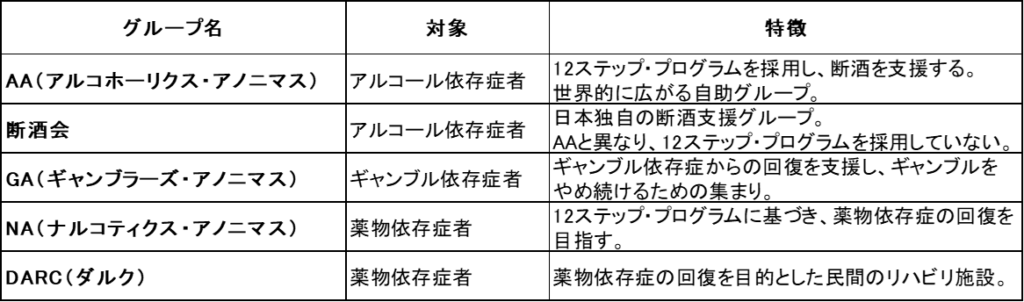

依存症当事者の自助グループ

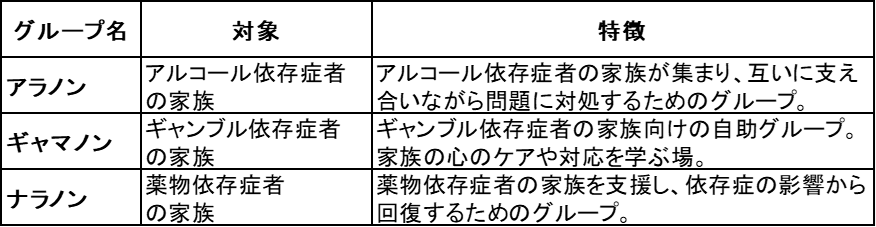

依存症者の家族向けの自助グループ

- AA、GA、NAは12ステップ・プログラムを採用し、依存症当事者が回復を目指す。

- 断酒会は日本独自の断酒支援グループで、12ステップを採用せず独自の方法で断酒を支援。

- アノニマス=匿名のを意味する言葉です。家族向けの自助グループに多く使われている「ノン(-Anon)」も「Anonymous(匿名の)」の略語からきています。

Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!

「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!

また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。

「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!

ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!

試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。

コメント