様々な病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態をいいます。

目次

アルツハイマー型認知症

認知症のなかで最も多く全体の約6割を占めます。

長い年月をかけて脳内にたまったアミロイドβ等の異常なたんぱく質により神経細胞が破壊され、脳に萎縮が起こるアルツハイマー病が原因となり発症する認知症です。

主な症状

- 記憶障害:特に最近の出来事を忘れる(近時記憶障害)が目立つ

- 見当識障害:時間や場所、人が分からなくなる

- 判断力・思考力の低下:混乱したり、適切な判断をするのが難しくなる

- 実行機能障害:計画・実行が難しくなる

物盗られ妄想などの被害妄想もよくみられます。

アルツハイマー型認知症は女性に多いことも特徴です。

血管性認知症

脳梗塞や脳出血によって一部の神経細胞に十分な栄養や酸素がいき渡らなくなる脳血管障害が原因となり発症する認知症です。

主な特徴

- 段階的な進行:急激に症状が悪化し、その後安定する(階段状の進行)

- まだら認知症:障害される機能と保たれる機能が混在し、日によって認知機能に波がある

- 情動失禁:感情のコントロールが難しくなり、すぐに泣いたり怒ったりする

- 麻痺や歩行障害:脳血管障害の影響で、手足の麻痺や歩行困難がみられることが多い

男性に多く、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が危険因子となります。

レビー小体型認知症

「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質が脳内を中心に蓄積しながら、神経細胞が破壊されるレビー小体病が原因となり発症する認知症です。

主な特徴

- 幻視:実際には存在しないものがはっきりと見える(人物や小動物が多い)

- 認知機能の変動:日や時間帯によって意識がはっきりしている時と混乱している時の差が激しい

- パーキンソン症状:手足の震え(振戦)、筋固縮、歩行障害などの運動症状がみられる

- レム睡眠行動障害:睡眠中に大声を出したり、手足を動かしたりする異常行動

レビー小体を発見したのは、ドイツのフレデリック・レビー氏によって発見されましたが、レビー小体型認知症を発見したのは、日本の小阪憲司氏です。

前頭側頭型認知症

脳の前頭葉や側頭葉で、神経細胞が減少して脳が萎縮する前頭側頭葉変性症が原因となって発症する認知症です。

主な特徴

- 脱抑制・反社会的行動:自分本意な行動が増え、万引きなどの反社会的な行動をとることがある

- 常同行動:同じ行動や言葉を繰り返す(例:同じルートでの徘徊、特定の言葉を繰り返す)

若年性認知症

65歳未満で発症する認知症のことをいいます。

若年性認知症の中で最も多いのはアルツハイマー型認知症(53%)ですが、前頭側頭型認知症は65歳以上では約1%と少ないものの、65歳未満では約9%と発症率が高くなります。

認知症の中核症状と周辺症状

中核症状

脳の細胞が壊れ、機能が失われたことにより起こる症状(誰にでも起きる症状)

記憶障害、見当識障害、判断力・思考力の低下、実行機能障害など

行動・心理症状(BPSD)

- 中核症状により、生活上の困難にうまく適応できない場合に本人の性格・環境・身体要因が加わって起こる症状(個人差が大きい)

- 抑うつ、妄想、介護への抵抗、徘徊など

軽度認知障害(MCI)

日常生活には大きな支障がないものの、記憶力や認知機能の低下がみられる状態です。

認知症とよく似た症状の出る病気

- 甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンの働きが低下することで記憶力の低下がみられることがあります。 - 正常圧水頭症

脳脊髄液が脳室にたまることで歩行障害、もの忘れ、尿失禁などを引き起こします。脳脊髄液の流れを整えるシャント手術を行うことで症状が軽快します。 - 慢性硬膜下血腫

頭を打った後で脳の内側にできた血腫が大きくなり意識障害や認知症によく似た症状、手足の運動障害などを引き起こします。血種を取り除くことで症状が改善することがあります。

認知症の検査

認知症の診断は、高齢者総合機能評価、認知機能検査、診察(身体・神経学的所見、血液検査)、画像検査(MRI・脳血流検査など)、神経心理検査を総合的に行い、判断されます。

認知症疾患医療センター

都道府県または指定都市が設置し、認知症の専門医療機関として鑑別診断や治療を行い、地域の医療・介護機関と連携しながら、本人や家族の相談支援、研修・啓発活動を通じて支援体制の強化を担う拠点です。

長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

日本で開発された認知症のスクリーニング検査で、記憶力や注意力、計算能力などを評価する簡易的な認知機能テストです。30点満点中20点以下で認知症の疑いがあるとされています。

ミニメンタルステート検査(MMSE)

アメリカで開発され、国際的に用いられる検査で、記憶力や注意力、計算能力などに加えて図形の模写などの動作性の課題が含まれます。30点満点中23点以下で認知症の疑いがあるとされています。

認知症の支援者

認知症サポーター

認知症について正しい知識と理解を持ち、認知症の人や家族を支援する人のことです。認知症サポーター養成講座を受講することで、誰でも認知症サポーターになることができます。

キャラバン・メイト

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」の企画、立案し、講師役を務める人です。キャラバン・メイトになるには、都道府県や市町村などが実施する「キャラバン・メイト養成研修」を受講して修了する必要があります。

認知症地域支援推進員

2018年度から全国の市町村に配置され、認知症施策の推進役として活動する専門職です。地域ごとの特徴や課題に応じて、認知症の人を支える医療・介護などの支援ネットワークを構築し、関係機関の連携を促進する役割を担っています。

認知症基本法(共生社会の実現を推進するための認知症基本法)

認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人々を含めた国民が相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を図ることを目的としています。

施行日 2024年(令和6年)1月1日

認知症の日 9月21日

認知症月間 9月1日~9月30日

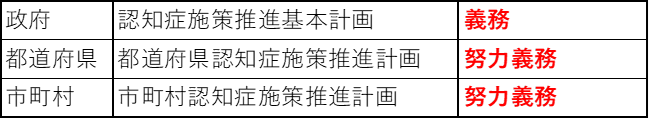

政府は、認知症施策の総合的な指針となる認知症施策推進基本計画を策定する義務があります。

これに基づいて都道府県・市町村は実情に即した認知症施策推進計画を策定するよう努めなければなりません。

Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!

「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!

また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。

「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!

ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!

試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。

コメント