目次

人口問題

人口と人口動態

人口とは、ある一定の地域に居住する人の総数を指します。

これに対し、人口動態とは、人口の変動に関わる動きのことをいい、次の2つに大別されます。

- 自然動態:出生と死亡による変動

- 社会動態:転入・転出などの移動による変動

国の将来像を見通すうえで、どちらも重要な統計指標です。

人口増加率とは

ある期間における人口の増減を割合で示すもの。

「出生-死亡」および「転入-転出」の合計を基に、前年に比べてどの程度人口が増減したかを把握できます。

人口構造とその影響

人口構造は主に次の3区分で構成されます。

- 年少人口(0~14歳)

- 生産年齢人口(15~64歳)

- 老年人口(65歳以上)

このうち、生産年齢人口に対する従属人口(年少人口+老年人口)の比率が高くなると、労働力の負担が大きくなり、社会保障制度の維持にも影響を及ぼします。

人口ボーナスとは

生産年齢人口の割合が高く、従属人口が少ないことで、経済成長に有利な状態。

日本では一般的に1960年代から1990年代中頃までこれに該当します。

逆に、老年人口の増加によって労働人口が減少する状況は、人口オーナスと呼ばれます。

人口転換とは

社会の発展段階において見られる、出生率と死亡率の変化を表す概念で、主に以下の段階に分かれます。

- 多産多死型:出生率も死亡率も高い(近代以前)

- 多産少死型:医療の発達などで死亡率が下がり、人口が急増

- 少産少死型:出生率も死亡率も低下し、人口増加が鈍化または減少

現代日本は「少産少死型」の段階にあり、人口減少社会に突入しています。

合計特殊出生率とは

一人の女性が一生のうちに産むと想定される子どもの数の平均。

日本では2023年の実績値は1.20程度と低く、人口再生産に必要とされる水準(2.07程度)を大きく下回っています。

少子化の定義と影響

少子化とは、出生数の減少によって子どもの数が少なくなる現象を指します。

人口学的には合計特殊出生率が、人口を維持するのに必要な水準を相当期間下回っている状態をいいます。

合計特殊出生率の低下が進み、若年層の人口が減少することで、労働力不足や社会保障制度の持続困難といった課題を引き起こします。

高齢社会の分類

高齢者の割合が増加する現象は高齢化と呼ばれ、以下のように分類されます。

- 高齢化社会:65歳以上が7%以上

- 高齢社会:65歳以上が14%以上

- 超高齢社会:65歳以上が21%以上

日本はすでに超高齢社会となっており、医療・福祉・年金制度など多方面での対応が求められています。

グローバリゼーション

グローバリゼーションとは

国境を越えた人・モノ・資本・情報の交流が加速し、各国が相互依存する現象

日本の在留資格

外国人が日本に滞在・活動するために必要な法的条件で、代表的なものには以下があります。

1. 就労系在留資格

- 技術・人文知識・国際業務:ITエンジニア、通訳、マーケティングなど

- 高度専門職:高度な専門知識や技能を持つ業務

- 経営・管理:企業経営や事業管理

- 介護:介護福祉士としての介護業務

- 特定技能:特定産業分野での専門的技能

- 技能実習:技能の習得・実習

- 企業内転勤:海外事業所から日本への転勤

2. 非就労系在留資格

- 留学:大学・専門学校等での学業

- 家族滞在:留学生や就労者の家族

- 文化活動:収入を伴わない学術・芸術活動

- 短期滞在:観光・親族訪問・会議参加など

- 研修:技能等の修得

3. 居住系在留資格(身分・地位に基づく資格)

- 永住者:活動制限なし、永住が認められた者

- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者や子

- 永住者の配偶者等:永住者の配偶者や子

- 定住者:日系人や難民など、特別な事情がある者

特別永住者:主に第二次世界大戦以前から日本に居住していた朝鮮半島や台湾出身者およびその子孫に与えられる、特別な在留資格です。

4. 特定活動

- 法務大臣が個別に指定する活動(例:ワーキングホリデー、インターンシップなど)

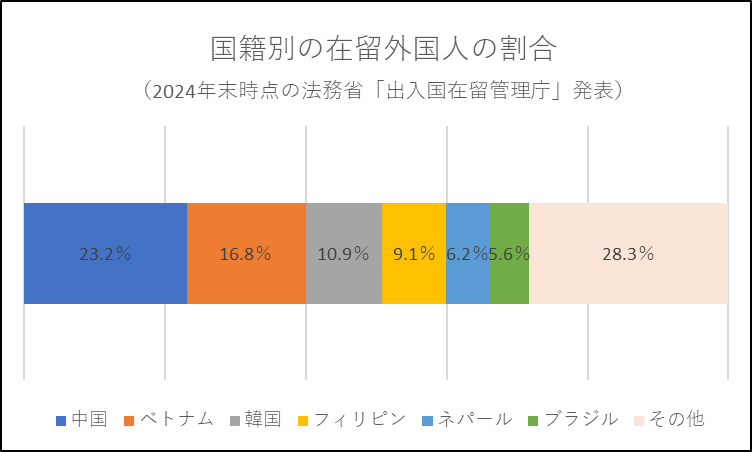

在留管理制度

出入国在留管理庁が、在留資格や在留期間を審査・管理。ビザ更新・在留カードの提示義務を通じて、外国人の日本滞在を制度的に支えています。

年金・保険への加入

原則として、就労系在留資格を持つ外国人は国民年金・厚生年金、健康保険に加入義務があります。また、日英・日韓の社会保障協定により、他国で同時加入が免除される場合もあります

生活保護の利用

永住者・特別永住者・日本人の配偶者等、一定の在留資格を持つ外国人は生活保護の申請が可能です。

申請時には在留資格や在留状況の確認が行われます。

外国人技能実習制度

発展途上国の人材育成支援を目的とした制度。

在留資格:最長5年。技能実習1号(1年目)、技能実習2号(2~3年目)、技能実習3号(4~5年目)

特定技能制度

人手不足が深刻化し、経済・社会の持続に影響が出る恐れがあるため、国内での人材確保に努めてもなお人材が足りない産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れるために「特定技能制度」が創設されました。2019年から導入されました。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

- 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで。

- 技能水準:試験等で確認。

※技能実習2号を修了した場合は 試験免除。 - 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認。

※技能実習2号を修了した場合は 試験免除。 - 家族の帯同:原則として認められていない。

- 対象分野:介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・自動車運送業(2024年追加)・鉄道(2024年追加)・林業(2024年追加)・木材産業(2024年追加)

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

- 在留期間:3年、1年、または6か月ごとに更新可能。

- 技能水準:試験等で確認。

- 日本語能力水準:試験による確認は不要。

- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子ども)。

- 対象分野:介護分野と2024年に特定技能1号に追加された4分野を除く計11分野。

Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!

「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!

また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。

「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!

ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!

試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。

コメント