脳は、大きく大脳・間脳・脳幹・小脳の4つに分けられます。それぞれの部位には異なる役割があり、生命維持や思考、運動などに関わっています。

目次

大脳の機能

大脳は、脳の中で最も大きな部分で、思考・記憶・感情・運動などをコントロールします。

大脳の主要な構造

- 大脳皮質:大脳の表面にある薄い神経細胞の層で、思考や感覚、運動を司る。

- 大脳髄質:大脳皮質の内側にある部分で、神経細胞同士をつなぐ神経線維が集まった部分。情報を伝達する役割を持つ。

- 大脳基底核:運動の調整を行う神経細胞の集まり。動きのスムーズさを保つ。

大脳皮質の4つの領域とその役割

1. 前頭葉

前頭葉は、大脳の司令塔ともいえる部分で、思考・判断・感情のコントロール・運動の指令などを担います。

主な機能

- 意志決定・計画の立案(論理的思考、創造的思考)

- 感情のコントロール(衝動を抑え、社会的行動を調整)

- 運動の指令(運動野が手足を動かす命令を出す)

- 運動性言語中枢(ブローカ中枢)がある

損傷すると?

- 意欲や判断力の低下:計画を立てられなくなる

- 衝動的な行動の増加:感情のコントロールが困難になる

- 運動障害:手足の麻痺や運動のぎこちなさ

- 運動性失語(ブローカ失語):言葉を理解できても、流暢に話せなくなる

2. 側頭葉

側頭葉は、聴覚、記憶、言語の理解を担当する領域です。

主な機能

- 音を聞く・認識する(聴覚野が音の処理を担当)

- 記憶の保持(海馬が関与し、新しい記憶の形成を助ける)

- 言語の理解(ウェルニッケ野が言葉の意味を理解)

損傷すると?

- 聴覚の異常:音は聞こえるが、何の音か分からない

- 記憶障害:新しいことを覚えられない

- 感覚性失語(ウェルニッケ失語):話すことはできても意味が通らなくなる

3. 頭頂葉

頭頂葉は、触覚や空間認識、身体の位置感覚を担当します。

主な機能

- 触覚の認識(温度・痛み・圧力を感じる)

- 身体の位置感覚(手足の動きを無意識に調整)

- 空間認識・計算能力(物の位置関係を把握する、計算能力に関与)

損傷すると?

- 半側空間無視:物や人に気づかなくなる

- 失認:触覚や視覚の情報を受け取っているのに、それが何か分からない

- 着衣失行:服を正しく着られない

4. 後頭葉

後頭葉は、視覚情報の処理を担当する領域です。

主な機能

- 視覚情報の分析(目で見たものを認識・識別する)

- 色・形・動きの認識(視覚野が情報を処理)

- 文字を認識し、読む能力に関与

損傷すると?

- 視覚失認:見えているのに意味が分からない

- 失読:文字が読めなくなる

間脳の構造と役割

間脳は、大脳と脳幹の間にあり、体の基本的な働きを調整します。

1. 視床

視床はあらゆる感覚を大脳に伝える感覚情報の中継センターの役割を果たします。

視床の主な機能

- 感覚情報の中継

- 外部からの感覚(触覚、痛覚、温度、視覚、聴覚など)を大脳皮質に伝える

- 例:皮膚が熱いと感じたとき、視床を経由して大脳へ情報が送られる

- 意識や覚醒の調整

- 睡眠と覚醒のリズムを調整し、意識を保つ(脳幹との連携による)

- 例:朝起きたときに意識がはっきりする

- 運動の調整

- 大脳基底核や小脳と連携し、運動をスムーズにする

- 例:歩行時のバランスを取る

視床が損傷すると?

- 感覚障害(感覚鈍麻・異常知覚)

例:痛みを感じにくくなる、または逆に痛みに過敏になる - 視床痛

例:脳卒中後に視床が損傷し、原因不明の強い痛みを感じることがある - 意識障害や昏睡

2. 視床下部

視床下部は、視床の下部にあり、自律神経やホルモン分泌を調整し、体の恒常性を維持する重要な役割を持ちます。

視床下部の主な機能

- 自律神経の調整:交感神経・副交感神経のバランスを取り、血圧や心拍数を調節する

- 例:寒いときに血管を収縮させ、体温を維持する

- ホルモン分泌の調節:成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、性ホルモンなどの分泌をコントロールする

- 例:ストレスを感じたときに副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を調節する

- 体温調節:発汗や震えを制御し、体温を一定に保つ

- 例:暑いときに汗をかいて体を冷やす

- 摂食行動の調整:食欲のコントロール(摂食中枢・満腹中枢)

- 例:満腹になると食欲が抑えられる

- 睡眠と覚醒の調整:メラトニン分泌を調整し、睡眠リズムを整える

- 例:夜になると眠くなり、朝になると目が覚める

視床下部が損傷すると?

- 体温調節障害:発汗異常、低体温や高体温になる

- ホルモンバランスの崩れ:成長異常、生殖機能の低下

- 異常な食欲変化:過食・拒食

- 睡眠障害:不眠症や過眠症

脳幹の構造と役割

脳幹は、生命維持に関わる重要な部分で、呼吸や心拍などをコントロールします。

1. 中脳

中脳は脳幹の最上部に位置し、視覚・聴覚の反射や姿勢の調整に関与する領域です。また、大脳と小脳、脊髄をつなぐ中継地点としても機能します。

主な機能

- 視覚の調整(目の動きや瞳孔の反応を制御)

- 例:暗い場所で瞳孔が拡張し、明るい場所で縮小する(対光反射)

- 聴覚の情報処理(音の方向を識別)

- 例:物音がした方向へ反射的に顔を向ける

- 姿勢の調整・運動の制御(大脳基底核と連携)

- 例:バランスを取りながら歩く

中脳が損傷すると?

- 目の動きの異常:瞳孔が反応しない、眼球が動かない

- 姿勢保持の困難:ふらつきや歩行障害

2. 橋

橋は中脳と延髄の間に位置し、大脳と小脳、脊髄をつなぐ重要な神経の通り道です。特に、運動の調整や顔の感覚、呼吸のリズムに関与します。

主な機能

- 運動の調整(小脳との連携)

- 例:手足の動きをスムーズにする

- 顔の感覚と表情筋の制御(三叉神経や顔面神経が関与)

- 例:顔の感覚を感じたり、表情を作ったりする

- 呼吸リズムの調整(延髄と協力して呼吸をコントロール)

- 例:安静時の自然な呼吸を調整する

橋が損傷すると?

- 運動障害:手足の動きがぎこちなくなる

- 顔面麻痺:顔の片側が動かなくなる

- 呼吸異常:呼吸のリズムが乱れる

3. 延髄

延髄は脳幹の最下部に位置し、生命維持に必要な機能(呼吸・心拍・血圧調整など)を担う中枢です。ここが損傷すると生命に関わるため、極めて重要な部位です。

主な機能

- 呼吸の調整(呼吸中枢が酸素や二酸化炭素の量を検知し、自動で調整)

- 例:運動時に呼吸が深くなり、安静時には落ち着く

- 心拍や血圧の調整(循環中枢が心臓や血管の働きを制御)

- 例:運動時に心拍数が上がり、安静時には低下する

- 嚥下や嘔吐の反射(食べ物を飲み込む、異物を吐き出す)

- 例:食べ物が気管に入らないようにする(嚥下反射)

延髄が損傷すると?

- 呼吸不全:重度の場合、人工呼吸が必要

- 血圧や心拍の異常:急激な低血圧や不整脈

- 嚥下障害:食べ物をうまく飲み込めない

小脳の構造と役割

小脳は、運動のバランスや協調性を調整する働きを持ちます。

小脳の主な機能

- 運動の調整:大脳の運動指令を微調整し、スムーズな動作を可能にする。

- バランスの維持:体の傾きや重心の変化を感知し、姿勢を保つ。

- 筋緊張の調整:筋肉の無駄な力を抜き、適切な緊張状態を維持する。

- 運動学習のサポート:繰り返しの動作を記憶し、動作を正確かつ素早く行えるようにする。

小脳が損傷すると?

- 運動失調:動作がぎこちなくなり、スムーズに動けなくなる。

- 平衡障害:バランスを取るのが難しくなり、立ったり歩いたりするのが困難になる。

- 企図振戦:狙った場所に手を動かそうとすると震えが生じ、正確に動かせなくなる。

- 眼振:目の動きを制御できず、意図しない眼球の揺れが起こる。

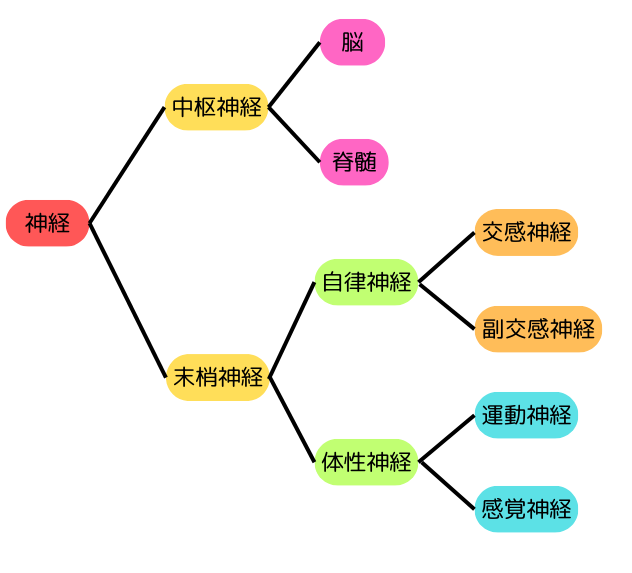

神経

神経は、体の各部と脳・脊髄をつなぎ、情報を伝える通路のような働きをします。

中枢神経と末梢神経

中枢神経

脳と脊髄からできていて、体のいろいろな情報を受け取り、それを整理・判断して体の各部分に指示を出すコントロールセンターのような役割を持ちます。

末梢神経

脳や脊髄と体のすみずみ(手足・内臓など)をつなぐ神経で、情報を伝えるための通路のような役割をしています。中枢神経と協力して、体を正しく動かしたり、感覚を伝えたりします。

自律神経と体性神経

自律神経

自分の意識とは関係なく、自動で体の中のはたらきを調整する神経です。心臓の動きや呼吸、消化、体温調節などを無意識のうちにコントロールしています。

体性神経

自分の意思で動かせる筋肉を動かす神経です。「走る」「手を動かす」などのはっきりした動作をコントロールしています。また、皮膚や筋肉からの感覚も中枢に伝えます。

運動神経と感覚神経

運動神経

脳や脊髄からの命令を筋肉に伝えて、体を動かすために働く神経です。歩く、話す、物を持つなどの動作を可能にします。

感覚神経

皮膚や目、耳などからの感覚(痛い・冷たい・触られたなど)を脳に伝える神経です。外の世界の情報を体が感じ取るために必要です。

交感神経と副交感神経

交感神経

自律神経のひとつで、緊張したり体を活発に動かすときに働く神経です。心拍数を上げたり、血圧を高めたりして、体を「戦う・逃げる」状態に備えさせます。

副交感神経

交感神経と反対に、体をリラックスさせたり、休ませるときに働く神経です。消化を助けたり、心拍数を下げたりして、体を「休ませる・回復させる」ように働きます。

錐体路と錐体外路

錐体路

大脳皮質(運動野)から脊髄まで直接つながる神経経路で意思によって体を動かす随意運動(特に細かく速い運動)をコントロールします。

錐体外路

錐体路以外の運動指令を伝える神経経路で、主に無意識的な動作(不随意運動)や姿勢の調整、バランスの維持などをコントロールします。

錐体外路症状 錐体外路(姿勢やバランス、無意識の運動を調整する経路)に異常が起こった場合に現れる運動障害の総称です。

主な錐体外路症状

アカシジア:落ち着きがなく、じっとしていられない状態

遅発性ジスキネジア:口や手足の不随意運動

パーキンソン症状:手足の震え、筋肉のこわばり、動作の遅れ

Yudaの福祉試験アカデミーYouTubeチャンネルも発信中です!

「Yudaの福祉試験アカデミー」では、仕事や家事のスキマ時間でも耳から学べる“聞き流し形式”で、用語の理解や知識の定着をサポートする一問一答問題を投稿しています!

また、試験勉強の入り口として取り組みやすい〇×問題もご用意しています。

「何から始めたらいいかわからない…」という方にもおすすめです!

ぜひチャンネル登録して、一緒に合格を目指しましょう!

試験対策おすすめ書籍(PR)

試験勉強のベースは過去問です!過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが自然と身につきます。

コメント